手を通し神と食す

インドネシア・バリ島の手食

世界最大の島嶼国家インドネシアは、その名どおりインドに連なる一万五千以上の島々から成る世界最大のイスラム教国だが、西端のバリ島だけは今なおヒンドゥ教(バリ・ヒンドゥ)が多くの人々により信仰されている。

赤道から8度南に位置する熱帯のこの島は雨季乾季が明確に分かれる。東隣りのロンボク島との間にはウォーレスラインが引かれ、アジアとオーストラリアを分断する。バリ島はアジアの最果てであり、この海峡を見渡すように島の中央にバリ最高峰のアグン山が聳え、西には三千メートル級の火山が連なる。これまで幾度となく大噴火を繰り返してきたこの火山群はバリを肥沃な大地と雨水を蓄える生命の源としてきた。

日本同様にバリは二千年以上の稲作の歴史を持つ米社会であり、二毛作、三毛作が行われている。こうした稲作の浸透がその豊かな実りを祈る多彩な祝祭儀礼を発展させてきた。火山脈に位置する河川からの水流は無限に分岐しながら下流域へ向かい、等高線に沿い緑のライステラスが刻まれ、スバックと呼ばれる共同水利組織による精密な水路が血管のように張り巡らされている。バリ島の本質とはこの聖なる水の流れ、その循環と運動の科学に他ならない。

コロナ禍の中、3年ぶりにバリを訪れている。今でも多くの人々が手食で食べていると思っていたが、ウブド周辺のローカルワルンやパサールで手食で食べる人はほとんど見ることができなかった。若い人たちがフォークやスプーンを使うようになったという理由もあるのだろうが、コロナの影響も想像以上に強いことは確かだろう。

かつては普通の家食や寺院の共食ではほぼ手食だった。その身振りや仕草は優美でまるでダンスを見ているような気にさせられた。食べる前に手はよく洗う。香りや化学成分が移るので石鹸はつけない。床や地面に直に座ったり、しゃがんだり、片膝を立てたりして、食べ物も下に置いて食べることを好む。大地との接触が安心感をもたらすのだろう。椅子に座ったり、テーブルで食べたりしている人々は何処か居心地が悪そうだ。

食べる手は右手である。ヒンドゥ教では左手は不浄なものとされ、左手は使わない。多数の人々が好むナシチャンプール(五目飯のようなチャンポンフード)を例にとってみよう。バナナの葉の中央に蒸した白飯が置かれ、その周りを野菜や肉やサンバル(香辛料)が取り囲む。白飯を手でつまんで手元に置き、野菜や肉やサンバルをその飯に重ね、混ぜ合わせ、親指を上手く使い小さなおにぎりのような形にして口へ放り込む。サンバルには多く種類があり、さまざまな形で混ぜ合わせ作られる。サンバルマタは特にバリ人が好むフレッシュな漬物のような香辛料で、これを御飯と共に食べる。赤唐辛子、赤玉葱、ニンニク、香りの強い根や葉、木の実、発酵させた海老のペースト、レモングラス、ライムなどを刻み、すり潰し、混ぜ合わせた食べ物だ。

手を口の中に入れたり、指を舐めたりするのはご法度である。ナシチャンプールには冬瓜の入ったターメリックスープが付いてくることがある。このスープを飲む時は左手を使っても構わないが、口の中に入るものは左手で触ってはいけない。鷲掴みして食べるのも禁じられてらいる。そうした食べ方は行儀悪く、醜いものに映る。皿を使うのも敬遠され、不潔さや不快さを伴うものと見做される。皿を使う時にはその上にバナナの葉を乗せる。食べ終わったら、洗剤で洗ったりすることなく捨てればいい。スプーンやフォークを使うことも見苦しい、下卑た行いと受けとめられる。バリ人の手食は一種の品位を示す行為のように思われる。手を使って全身全霊で食べ物を味わいたい思いが感じられる。しかも自分の中の生命力を確認する、優雅に洗練された方法で味わいたいのだ。野暮や野生を嫌う美しい術への想いがそこにはある。

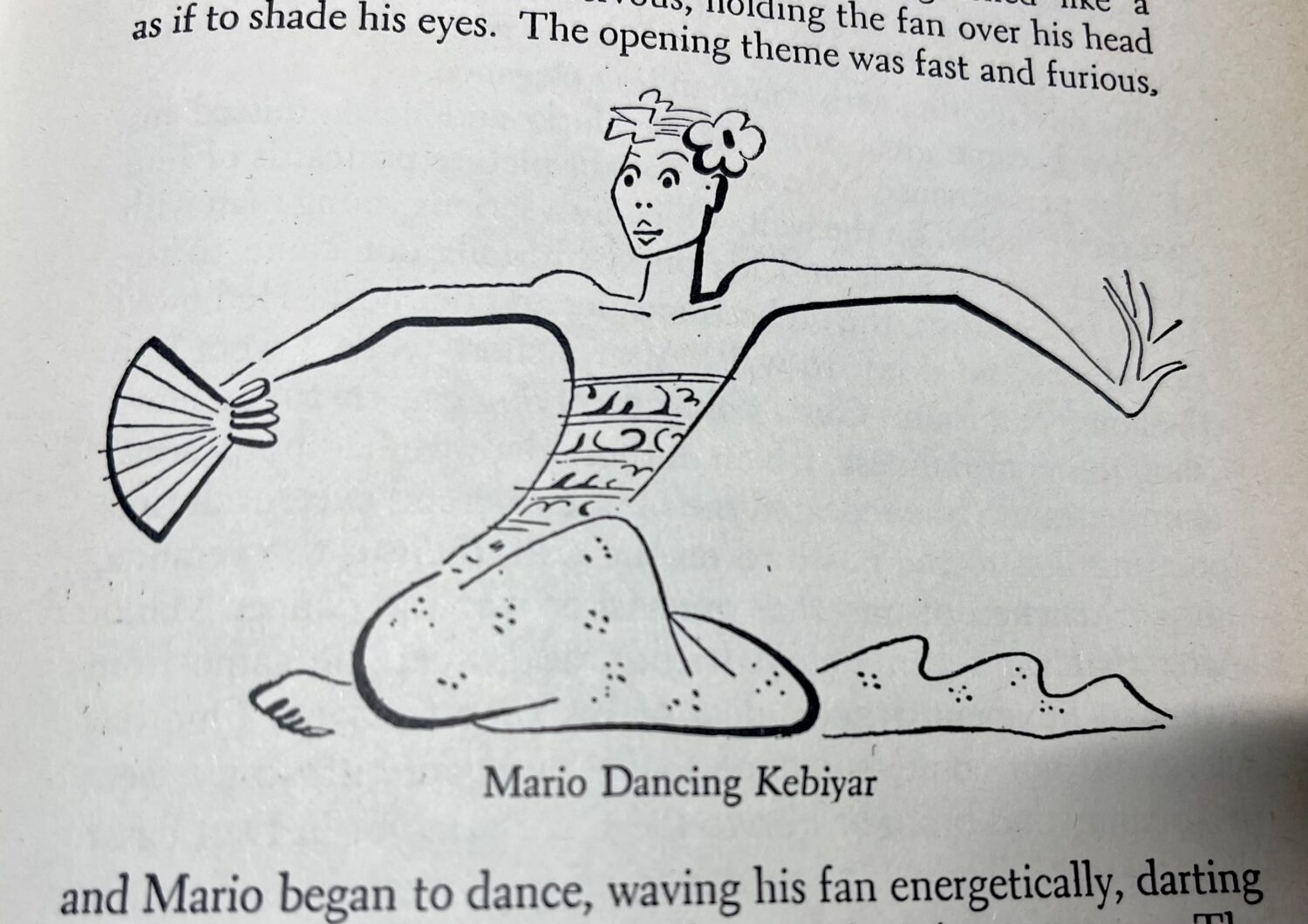

1930年代のバリに長期滞在したメキシコ人画家ミゲル・コバルビアス(1904-1957)の作った記録映画「バリ島」(1936)にはマリオという伝説的なダンサーが出てくる。バリスダンス(戦士の舞踏)の雄々しさとレゴンダンス(妖精の舞踏)の繊細さを併せ持つ、座り舞踏クビャルの創始者として知られる。ダンサーは決して地面から立ち上がらず、食事時のようにあぐらをかき、しゃがんだまま踊る。錦の布を長く垂らし、金帯で胴をきつく巻き、上半身だけを動かし、目や腕や手の動きを強調する。顔の表情を多彩に変化させ、右へ左へと体を揺らし、肘を地面すれすれに這わせたり、扇を回転させたり、震える指で髪飾りを直したりする。その姿は美味しいものを悦び溢れ食べる仕草のようにも見える。マリオは経験を積んだ物語師が古代語で詠唱する叙事詩「クカウィン」を基に、その物語をバリらしい特有のリズムと抽象的な身振りに分離し、煌びやかな動きへ移し替えていった。

バリでは今も古代インドのサンスクリット語が神聖言語として生活に浸透している。どこの家庭にもあるバリ暦(バリカレンダー)は寺院の祝祭日や宗教行事がサンスクリット語で詳細に記されている。バリの祭司とはサンスクリット語を学び、その知の体系を守る者のことである。祭司はマントラと呼ばれるサンスクリット語の全能呪文を唱える。本来は文字を持たず、近代までは書記よりも読誦を主としていたサンスクリット語には特別な呪力を持つ10の音韻があり、各音は神々、色彩、方位等に対応している。

このような要素を統合するのが至高の言葉「オウム」である。(バリでは「オム」と発音される)「オ」と「ウ」と「ム」の三音は「ブラーマ」「ヴィシュヌ」「イスラワ」の神々の三位一体を示し、「天」「地」「地下」を表し、「火」「水」「風」を指す。「オウム」の三音を形象化した「オンカラ」と呼ばれる文様は、男性器、女性器、両性具有の三要素で構成され、頭、額、眼があり、その下には胴、腹、脚も備え、人形(ヒトガタ)をなぞっていると言われる。渦巻く水流や波紋のようにも見えるオンカラ文様はバリの聖水をつくる時に欠かせない。バリのあらゆる儀礼に聖水は不可欠であり、その信仰はアガマ・ティルタ(聖水の教え)と呼ばれ、祭司の最も重要な役目は聖水をつくることである。聖水は唱える呪文により異なる効力を持つが、どのような不浄なものをも浄化できる最高の聖水は祭司に神が乗り移らなければ得ることができない。この最高の聖水を生成するために祭司は恍惚状態に入らなくてはならないのだが、その時、呪文と共に言語を強調する手と指の特殊な動きが必要になる。トランス状態に移行し、精神集中の極みに達することで祭司は神と一体化できる。神は祭司に乗り移り、その体の動きを通し、その手指の振動により水を神聖なものへと変えてゆく。

優れた祭司によるこの聖水儀礼は素晴らしいパフォーマンスにもなる。陶酔状態の祭司の手や体の動きは美と強度を伴い、水流のようなのびやかに広がる。このような祭司の動きがバリの多彩なダンスの原型となったのではないかという説もあるほどだ。手や指の動きがうねるように交差し、その身振りが立体文様のように空間から浮き上がってくる。トランスに入る踊り子たちも手や体で無意識にさまざまな形をなぞっているのがわかる。バリの人々は葉を使って水に聖なる文字を描き、花を空に舞わせるように頭上に掲げ、瞳をゆっくり閉じ、祈りを捧げる。その仕草は神と共に食する時の姿勢に近いように感じる。

以前、ギャニアルのある村の祭礼日の朝に寺院前の地面に大きな長い筵を敷き、その上に白飯をぶち撒け、座った大勢の正装の子供たちがバナナの葉に取り分けられた米をしなやかな手つきでいっせいに食べる場面に遭遇したことがある。多くの人々が神と共食する儀礼はバリのあちこちに残る。こうした神人共食儀礼を通し神と人の距離は縮まり、神は人を守ることを約束し、人は神を敬うことを誓う。「一味同心」のそうした儀礼はまた共同体の絆を強める働きも果たす。

手食により自分の中に深く納められていた生命力や記憶が目覚める。食べることは生きることであるという当たり前の事実が神々しい輝きを持って立ち顕れる。生きることを介在物無く手で、全身で感じとりたい。食べる度毎に直接神の加護を感じながら生のリズムを体得する。手食にはそうした目覚めと恩寵が秘められている。

プロフィール

伊藤 俊治(いとう としはる)

1953年生まれ。東京大学文学部美術史学科卒業、東京大学大学院人文科学研究科修了(西洋美術史専攻)。多摩美術大学教授を経て東京藝術大学教授。現在東京藝術大学名誉教授、多摩美術大学客員教授、京都芸術大学大学院教授を務める。主要著書に『写真都市』『ジオラマ論』『機械美術論』『電子美術論』『裸体の森へ』『愛の衣裳』など多数。国際展覧会企画に「四次元の知覚」(オーストリア、グラーツ),「移動する聖地」(東京)「デジタルバウハウス」(東京)など多数。

コメントを書く